HARI itu, suhu tubuh anak saya Mahavidya

Sarasaty (Ara) meninggi. Semalam suntuk ia tak bisa tidur dan hanya bisa

menangis. Tadinya saya pikir sakitnya akan segera berlalu. Ternyata panasnya

malah meninggi. Saya lalu membeli termometer di toko CVS lalu mengukur suhu

tubuhnya. Termometer itu lalu menunjuk angka 103 Fahrenheit. Istri saya

mendesak untuk segera membawa Ara ke rumah sakit. Ia harus diperiksa dokter.

Jika ia sakit di tanah air, saya tak ragu

membawanya. Saya paham seberapa banyak biaya yang harus saya siapkan. Namun

saat itu kami di Ohio, Amerika Serikat (AS). Saya perkirakan pasti biaya rumah

sakit sangatlah mahal. Saya juga tak paham bagaimana kultur para dokter ketika

memeriksa pasien. Namun saya tak punya pilihan. Saya tak tega melihat Ara sakit

demam dan terus-terusan menangis. Sebagai ayah, hati saya teriris-iris.

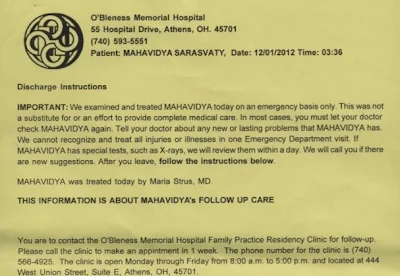

Kami lalu ke rumah sakit O’blenes. Ketika tiba,

Ara dibawa ke sebuah bangsal untuk menunggu dokter. Perawat lalu memanggil

saya. Ia bertanya dan mencatat tentang nama dan alamat apartemen tempat saya

berdomisili. Saya pikir perawat itu akan menyebut biaya perawatan atau minimal

biaya pemeriksaan. Ternyata sama sekali tidak. Perawat lalu mempersilakan saya

untuk kembali ke tempat Ara dan ibunya menunggu di satu bangsal. Perawat itu lalu

bertanya beberapa hal, kemudian berkata bahwa dokternya akan segera datang.

Belakangan saya baru tahu kalau rumah

sakit di Ohio tidak pernah membicarakan biaya pada saat pasien datang. Semua

pasien akan langsung dirawat dengan fasilitas terbaik yang dimiliki rumah sakit

hingga pasien itu sembuh. Tiga bulan setelah sehat, barulah rumah sakit akan

mengirimkan rincian tagihan biaya pengobatan. Pihak rumah sakit berprinsip

bahwa biaya adalah urusan belakangan. Ketika pasien datang, maka ia wajib

dilayani. Makanya, ada joke atau lelucon di Ohio bahwa rumah sakit adalah

tempat untuk mencari kesembuhan, namun setelah tiga bulan, ia akan mengirim

penyakit stres ke rumah kita.

Tak sampai setengah jam, dokternya datang.

Ia menjabat tangan saya lalu menyebut namanya Maria Strus. Ia juga datang

menyentuh dahi anak saya, kemudian bertanya beberapa hal kepada istri saya. Maria

lalu memperhatikan dengan teliti setiap keterangan, lalu mencatatnya pada buku

yang dibawanya. Ia mengeluarkan termometer yang lalu dipasang di jari anak

saya. Kemudian, ia meminta agar anak saya dibaringkan di ranjang yang tersedia.

Ketika memeriksa telinganya, dokter Maria itu

langsung menemukan sumber masalahnya. Ara mengalami gangguan infeksi di

telinganya. Ia harus meminum antibiotik pada dosis tertentu. Dokter itu

menjelaskan tentang sebab-sebab penyakit, setelah itu ia memberikan resep obat.

Saya lega karena Ara tidak harus menginap di rumah sakit. Kami diminta menunggu

selama beberapa menit. Tak lama kemudian perawat datang sambil membawa resep

dan beberapa lembar kertas kuning. Saya diminta untuk membaca dengan teliti

kertas-kertas itu.

|

| informasi tentang penyakit |

|

| informasi tentang diagnosis |

|

| instruksi untuk di rumah |

Pada lembar awal kertas itu, terdapat nama

lengkap Ara, serta nama orangtuanya. Lalu, ada informasi tentang penyakit yang

dialami Ara. Penjelasannya ditulis dalam bahasa yang sopan dan mudah

dimengerti. Ia menjelaskan dengan detail tentang virus, bagaimana menghadapi

virus, apa yang harus dilakukan di rumah, serta beberapa pesan bijak bahwa dukungan

keluarga adalah kekuatan utama dalam proses penyembuhan. Terakhir, ia merinci

obat-obat apa saja yang akan dimakan oleh anak itu. Penjelasannya sangat

detail, dan mudah dipahami.

Sebagai bapak, saya langsung paham apa

yang menimpa anak saya. Penjelasan dokter itu juga menjadi patokan bagi saya

untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya akhirnya tahu bahwa

sakit anak saya adalah sesuatu yang umum terjadi, khususnya jelang musim

dingin. Yang paling saya senangi adalah penjelasan serta upaya mengedukasi

masyarakat luas tentang penyakit yang diderita, serta bagaimana para dokter itu

membumikan konsep-konsep kedokteran yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana

dan mudah dipahami.

Sebuah Refleksi

PEPATAH lain ladang lain belalang dan lain

lubuk lain ikannya juga berlaku di sini. Di berbagai penjuru tanah air, para

dokter sedang meradang. Demi rekan-rekan sejawatnya, mereka lalu menggelar

demonstrasi di banyak kota. Mereka mogok saat memberikan pelayanan, lalu

membiarkan banyak pasien terlantar di rumah-rumah sakit. Mungkin saja mereka

hendak berkata bahwa perubahan selalu membutuhkan korban. Tak masalah jika

beberapa jam tak ada pelayanan. Yang penting hak bersuara telah ditunaikan.

Terus terang, saya tak seberapa paham

duduk perkara sehingga para dokter itu berdemonstrasi. Saya hanya mendengar

bahwa di Manado sana, tempat yang menjadi awal dari api yang menyebar ke

mana-mana, ada seorang pasien meninggal dunia. Keluarganya lalu menggugat sang

dokter. Di tingkat pengadilan tinggi, dokter tak bersalah. Namun Mahkamah Agung

(MA) memvonis dokter itu bersalah sehingga dokter itu dipenjarakan. Maka

proteslah para dokter di seluruh Indonesia.

Saya hanya bisa mereka-reka. Di media,

banyak orang mengeluarkan bahasa hukum dan bahasa teknis untuk memahami masalah

ini. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi lain. Saya melihat satu elemen yang

hilang yakni tak adanya proses komunikasi yang equal dan harmonis. Dokter bekerja dengan dunia sains yang teknis

dan mekanis. Ia tak hendak membumikan istilah itu sehingga dipahami pasien

ataupun keluarga pasien. Keduanya tak saling memahami. Sang dokter tak

berempati ada keluarga korban. Ia hanya memeriksa, lalu mengoperasi. Dan ketika

korban menghembuskan napas terakhir, tak ada pula penjelasan tentang apa yang

sedang terjadi.

Sementara masyarakat luas, termasuk

keluarga korban dan jaksa, melihat ada sesuatu yang keliru di sini. Mereka

memang tak paham istilah-istilah medis. Akan tetapi, ada rasa haus akan kebenaran

yang tak penah terpuaskan. Ketika dokter sibuk dengan dunianya dan tak membuka

ruang-ruang untuk berkomunikasi, maka masyarakat akan melihatnya dengan cara

berbeda. Konflik bisa muncul di situ.

Kemarin, seusai demonstrasi, media sosial

dipenuhi kritik pada para dokter. Saya semakin yakin bahwa banyak hal yang

susah dipahami masyarakat awam atas apa yang mereka lakukan. Susahnya karena relasi

dokter dan pasien tak seimbang. Dokter punya otoritas yang lebih tinggi. Ia

dianggap tahu segala hal tentang pasien yang ditanganinya. Masyarakat menjadi

pihak yang tak banyak tahu. Ketika konsultasi, dengan mudahnya dokter menyebut

biaya pegobatan, tanpa ada ruang bagi masyarakat untuk tahu mengapa biaya tertentu

cukup mahal.

Masyarakat juga ‘dipaksa’ paham bahwa

peristiwa meninggalnya pasien adalah sesuatu yang dianggap wajar di ranah medis

karena sebab-sebab yang sukar diprediksi. Andaikan yang meninggal itu adalah

keluarga dokter, apakah kematian itu menjadi hal yang sederhana?

Idealnya, pasien dan keluarganya adalah mitra yang diajak berdiskusi. Di tanah

air kita, tak semua dokter bersedia untuk mengedukasi pasien dan keluarganya. Malah

banyak di antara dokter yang menghadapi pasien sebagaimana motor rusak yang

harus dibenahi. Pasien langsung ditangani. Tak ada dialog. Tak ada interaksi

dengan keluarga korban. Bahkan ketika korban telah meninggal, tak ada pula

permaafan serta penjelasan kepada keluarganya. Laiknya motor rusak yang tak

bisa diperbaiki, korban dikembalikan begitu saja di rumah. Di titik ini kita

tak lagi berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan.

|

| tampak luar |

|

| ruang unit gawat darurat |

Jika saja dokter di Manado itu menjelaskan

dengan persuasif serta menginformasikan banyak aspek pengobatan, maka kasus ini

tidak akan merebak luas. Jika saja para dokter bekerja dengan penuh empati dan

memahami apa yang dirasakan keluarga korban, tentunya kasus ini bisa dihindari.

Setidak-tidaknya, ketika ruang komunikasi terbuka, maka semua pihak bisa

memahami posisi masing-masing. Dokter paham akan keingintahuan keluarga atas

kondisi keluarganya, dan keluarga pasien juga paham tentang tindakan medis yang

harus dilakukan para dokter.

Belajar dari pelayanan dokter di Amerika,

seyogyanya, dokter di tanah air harus belajar banyak aspek persuasif serta

komunikasi dengan pasien. Mereka mesti melihat pasien sebagai subyek yang harus

didengarkan dan dipahami. Memosisikan pasien sebagai motor rusak, yang

dioperasi lalu setelah itu lepas tangan, adalah sesuatu yang keliru. Kurikulum

di sekolah tinggi kedokteran mesti mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan

komunikasi. Dengan cara demikian, dokter tak hanya memahami hal teknis, namun

juga bisa menyentuh pasien dari hati ke hati, memosisikan mereka sebagai

keluarga yang butuh kasih sayang dan perhatian, serta bekerja dalam iklim

saling memahami dengan pasiennya. Semoga demikian adanya di masa depan.

0 komentar:

Posting Komentar