|

| Afrial Tabrani saat memberikan presentasi |

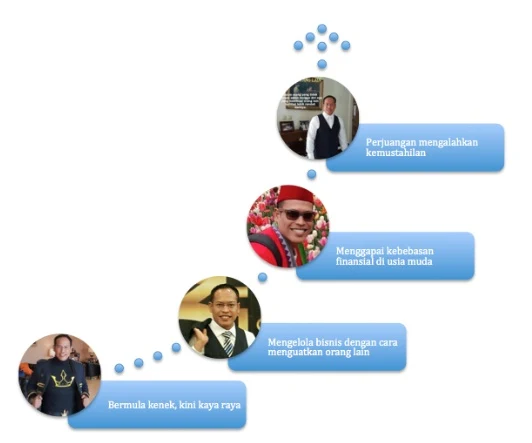

LELAKI itu akhirnya datang juga. Ratusan

orang yang hadir di salah satu ruangan di Hotel Menara Peninsula, Slipi,

Jakarta, sontak berdiri lalu memberikan aplaus. Kehadirannya dinanti-nanti. Ia

serupa oase yang mengatasi rasa haus banyak orang yang sejak awal datang telah

menanti kedatangannya. Seorang MC menyebut namanya dengan suara keras

menggelegar. Ia diperkenalkan sebagai Afrial Tabrani.

Sepintas, Afrial tak beda dengan orang

lain yang hadir di forum itu. Ia memasuki ruangan dengan mengenakan pakaian blazer

hitam dengan garis keemasan, serupa jas yang pernah dikenakan Michael Jackson. Kulitnya

nampak agak gelap. Perawakannya tidak seberapa tinggi. Rambutnya dipotong

tipis. Ia datang dengan wajah yang cerah. Senyum tak lepas dari bibirnya. Namun

di forum yang bertemakan Bussiness Opportunity Meeting (BOM) itu, ia adalah

magnit pertemuan. Kehadirannya ditunggu banyak orang.

Mereka yang datang ingin menyaksikannya

secara langsung. Mereka juga ingin foto

bersama, mendengarkan uraiannya, juga mendapatkan pencerahan dari

kalimat-kalimatnya yang sederhana, namun terasa mengalir dan menyesap dalam

jiwa. Orang-orang berharap untuk menjalani garis nasib sebagaimana Afrial.

Minimal bisa memiliki semangat hebat sebagaimana ditunjukkan Afrial. Saat

memulai pertemuan itu, Afrial langsung berpantun:

Masak air biar mateng

Tukang

balon deket banner

Saya

ucapkan selamat dateng

buat

anda calon milyader

Afrial memang seorang milyader yang diharapkan

berbagi motivasi dan semangat. Namun orang-orang berkumpul bukan karena fakta

dirinya seorang milyader. Orang-orang berdatangan karena kisah dan perjuangan

Afrial menuju ke titik itu dilalui dengan “berdarah-darah.” Bukan soal siapa

dia sekarang yang penting, melainkan bagaimana dirinya bekerja keras dan

melakukan segala upaya untuk tiba di titik itu.

Kisahnya yang memulai segala sesuatu dari

nol adalah sungai inspirasi yang tak pernah mengering. Mereka yang hadir di

pertemuan itu berharap bisa mengikuti jejak Afrial. Dalam banyak kesempatan,

Afrial selalu meyakinkan orang-orang bahwa menjadi milyader itu bukanlah mimpi

di siang bolong. Semuanya bisa digapai, sepanjang ada usaha dan niat yang kuat.

Mereka yang hadir di pertemuan itu adalah

mereka yang memiliki harapan kuat untuk hidup yang lebih baik, dan lebih

bermanfaat bagi sekitarnya. Kisah dan filosofi hidup Afrial diharapkan bisa melecut

orang lain untuk bangkit dan segera keluar dari kehidupan yang biasa saja. Ia

menyapa semua orang sebagai milyader demi memotivasi mereka bahwa dalam keadaan

sesusah apapun, semua orang harus punya harapan. Orang-orang harus optimis

untuk menggapai mimpinya, sebab mimpi ibarat kompas untuk menggapai masa depan.

Setidaknya, Afrial telah membuktikan itu melalui pengalamannya.

Kisahnya serupa kisah dari negeri dongeng

yang menjadi kenyataan. Kisahnya serupa mimpi yang menjadi kenyataan dalam

waktu singkat. Dahulu, ia hanyalah seorang kondektur bus yang setiap hari

berpeluh di terminal. Ia bekerja di bus PPD trayek Grogol-Kampung Melayu 213. Ia

merasakan bagaimana berteriak memanggil penumpang, menagih ongkos bus ke

penumpang, setelah itu berdiri di pintu bis yang setiap saat terkena panas

matahari.

|

| Quick Facts Afrial Tabrani |

Akan tetapi, hanya dalam waktu dua tahun

lebih, ia bertransformasi, dari seorang kondektur bus dengan penghasilan

pas-pasan, menjadi seorang milyader

dengan penghasilan di atas 300 juta rupiah sebulan. Ia melampaui apa yang

dianggap banyak orang sebagai kemustahilan. Ia mengubah dirinya, dari lelaki

yang setiap hari berada di pintu bus sembari menagih pembayaran ke penumpang,

menjadi seorang pemilik mobil Mercy dua pintu seri terbaru.

Afrial melampaui hal-hal yang tak bisa

dibayangkan banyak orang. Dari sosok yang tadinya didera kemiskinan, menjadi

sosok baru yang berlimpah kemewahan. Dari sosok yang rumahnya kontrakan dan

dibayar dengan cara menabung di celengan, menjadi sosok yang memiliki rumah di

kompleks perumahan mewah, punya banyak apartemen, serta aset di mana-mana. Dari

sosok yang tadinya bekerja keras setiap hari demi segenggam rupiah, menjadi

sosok yang tak perlu bekerja keras, namun aset dan kekayaannya terus membesar.

Dari sosok yang tadinya adalah kernet bus dengan 12 jendela, menjadi sosok

pemilik mobil Mercedes dua pintu senilai miliaran rupiah.

Dahulu ia hanya bisa membayangkan seperti

apa rasanya liburan. Kini, ia bisa keliling Eropa dan mengunjungi pusat

peradaban di banyak tempat. Di banyak tempat di Eropa, ia sengaja memakai pakaian

khas Betawi, sebagai simbol identitas dan komunitasnya. Sampai kapanpun, ia

tetap bangga sebagai orang Betawi yang akhirya sukses menggapai kekayaan. Ia

mengikuti jejak legenda Betawi, Benyamin Sueb, yang dahulunya seorang sopir

terminal hingga menjadi entertain legendaris di Indonesia. Bedanya, Afrial

menggapai mimpinya melalui bisnis yang dikerjakan hanya dengan modal nekad dan

keberanian.

Sosok Afrial memang unik. Banyak orang

yang menggapai puncak kekayaan, namun harus dibayar dengan jam kerja sibuk

serta tiadanya waktu untuk keluarga. Sementara Afrial tak perlu harus bekerja

keras di kantoran sebagaimana kebanyakan orang. Ia cukup duduk di rumah,

berlibur di hotel, atau bersenang-senang bersama keluarga. Ia menggapai apa

yang disebut kebebasan finansial itu pada usia 40 tahun, usia yang relatif

muda. Dengan waktu luang yang besar, ia bisa berbuat banyak kepada keluarga,

menjadi gerbong yang menarik kehidupan ayah ibu dan keluarganya menjadi lebih

baik, juga membagikan pengalamannya kepada banyak orang.

Kehadiran Afrial di ajang BOM itu adalah

bagian dari ikhtiarnya untuk membagikan pengalaman. “Sejatinya, mental kaya adalah ketika bahagia bukan lagi karena

mendapatkan, melainkan karena memberi dan membagi-bagikan.” Ia ingin agar

banyak orang bisa mengikuti jejaknya. Ia tak ingin kaya seorang diri. Ia ingin

mengajak sebanyak-banyaknya orang lain untuk keluar dari zona nyamannya, lalu

menggapai sukses sebagaimana dirinya

Presentasinya selalu menarik dan

dinanti-nanti. Dikarenakan berasal dari masyarakat kebanyakan, yang terbiasa

bergelut dengan problem ekonomi, kalimat-kalimat dalam setiap presentasinya

selalu membumi. Bahasanya tak melangit ala kelas menengah perkotaan yang susah

dipahami. Afrial selalu memilih bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami siapa

saja. Apapun profesi anda dan apapun pendidikan anda, dijamin akan memahami apa

yang dikatakan Afrial. Ia juga pandai memilih diksi yang jenaka, tapi tetap

sarat makna. Misalnya saat mengatakan: “Orang

sering bilang kaya itu ujian. Tapi jangan salah, miskin juga ujian. Kalau

memang sama-sama ujian, mending pilih kaya aja deh.”

Dalam setiap presentasinya, ia

menyampaikan dalam aksesn Betawi yang khas. Ia juga jenaka dan bisa membuat

semua orang terpingkal-pingkal. Presentasi Afrial bukan sesuatu yang serius dan

membosankan. Ia bisa mengubah suasana forum menjadi snatai, ceria, serta

menyenangkan. Ia punya orisinalitas, sesuatu yang diinginkan oleh semua

pemateri.

Biarpun lahir dari keluarga pas-pasan, ia

tak lantas mengutuki keadaan. Ia tak hendak menyalahkan apapun di sekitarnya. Kekuatan

Afrial adalah keberanian untuk menjelajah di luar zona nyaman. Ia percaya bahwa

“Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik

jika kita menyalakan sebatang lilin.” Lilin yang dinyalakannya itu adalah

berbagai upaya untuk keluar dari keadaan miskin yang dirasakannya sejak kecil.

|

| Quick Facts Afrial Tabrani (2) |

Ia membaca buku Berani Gagal yang ditulis Billi PS Lim yang mengisahkan seorang

warga miskin di Singapura yang berhasil menjadi jutawan karena keberaniannya

menghadapi semua kegagalan, lalu mengubahnya menjadi kesuksesan. Ia juga

membaca buku yang ditulis Napoleon Hill tentang bagaimana membangkitkan

kekuatan dahsyat dalam diri setiap orang. Ia lalu bekerja keras sembari

menemukan bagaimana kiat untuk keluar dari garis kemiskinan. Ia mengatakan, “Jika anda terlahir miskin, maka itu bukan

salah anda. Namun jika anda meninggal dalam keadaan miskin, berarti ada sesuatu

yang salah pada diri anda.”

Pada kesempatan lain, ia juga mengatakan, “Saya memang lahir dari keturunan miskin.

Tapi saya bertekad kemiskinan hanya boleh sampai di saya. Tidak boleh di

generasi anak-anak saya.”

Jika kita menyimak sejarah, semua orang

besar selalu melalui jalan yang tidak mudah. Mereka biasanya mengalami masa

kecil yang tidak istimewa, lalu secara perlahan-lahan mulai mengembangkan

dirinya hingga mencapai posisi politik tertentu. Semua penderitaan dan

perjuangan itu menjadi pembelajaran berharga untuk bangkit dan keluar sebagai

pemenang.

Presiden Amerika, Theodore Roosevelt,

mengalami masa kecil yang sakit-sakitan. Sejak kecil, berbagai penyakit mendera

tubuhnya sehingga keluarganya sibuk membawanya ke berbagai tempat untuk terapi.

Dia juga menderita rabun jauh sehingga mengganggu proses belajarnya. Hingga

suatu hari ayahnya berbisik, “Percuma kau belajar keras kalau tubuhmu rapuh.

Kendaraan pribadimu yang lemah itu tidak akan pernah bisa membawamu ke masa

depan yang kau impikan lewat sekolah,” katanya.

Kalimat itu menjadi cambuk baginya. Ia

lalu melatih fisiknya, mengatasi ketidakmampuannya melihat jauh dengan memakai

kacamata tebal, lalu menekuni banyak cabang olahraga. Berkat kerja kerasnya di

berbagai bidang, ia melebarkan sayap ke dunia politik. Ia menghadapi banyak

tantangan, hingga akhirnya disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun

1901. Ia menjadi presiden termuda dalam sejarah Amerika, yakni 42 tahun. Tak

hanya menjadi presiden termuda, ia juga seorang sejarawan terkemuka,

penjelajah, peraih nobel perdamaian, dan ahli lingkungan yang tak tertandingi.

Nasib serupa juga bisa dilihat pada sosok

Soekarno. Sejak usai belia, ia sudah terbiasa mandiri dan lepas dari

bayang-bayang orangtua.Ia bukan tipe anak manja yang tinggal di rumah untuk

belajar di bawah pengawasan orangtua. Ia mencari tantangan, dengan berangkat ke

kota lain untuk belajar lalu tinggal di rumah tokoh besar Tjokroaminoto. Bahkan

ketika menjadi insinyur, ia menempuh risiko dengan mendedikasikan dirinya untuk

perjuangan memerdekakan Indonesia, negeri yang dahulu hanya bisa dibayangkannya.

Banyak tokoh besar melalui masa mudanya

dengan kemandirian, kerja keras, serta tak lupa menganyam mimpi-mimpi besar.

Orang-orang besar memikirkan masa depan, melalui langkah-langkah kecil yang

penuh risiko di masa kini. Mereka meletakkan imajinasinya sebagai cahaya yang

menuntun perjalanan. Mereka menjadikan satu mimpi sebagai titik akhir, setelah

itu menyusun langkah demi langkah untuk memenangkan masa kini.

Kita bisa melihat kerja keras dan upaya

menempa diri itu pada Afrial Tabrani. Selama tiga generasi, keluarga Afrial

bekerja di terminal. Mulai dari kakek, ayah, hingga dirinya. Pekerjaan mereka

tak jauh-jauh dari supir dan kenek. Profesi ini dilakoni secara turun-temurun.

Sejak SMP, ia menempa dirinya untuk mandiri. Ia menjalani banyak profesi, mulai

dari pekerja di supermarket, tukang bangunan, calo di percetakan, hingga

bekerja memasarkan multi-level.

Dalam segala kesulitan hidup, ia tetap

memelihara impian, dan berusaha keras untuk menggapainya. Baginya, lebih baik

mati dalam berusaha menjadi orang sukses, ketimbang berjuang dan hanya hidup

sia-sia. Banyak orang yang mengatakan bahwa impian tak perlu mimpi setinggi

langit, sebab jika jatuh, maka pasti akan sakit. Padahal, justru melalui mimpi

itulah seseorang bisa menemukan peta hidup khususnya mengenai seberapa besar

kerja keras yang akan dilakukannya. Melalui mimpi itu, orang-orang akan

menemukan kekuatannya.

Bagi Afrial, mereka yang sukses adalah

mereka yang berani bermimpi besar. “Orang sukses adalah orang yang menjiwai

impiannya. Jangan cuma tulis di status. Jiwai. Masukkan ke alam bawah saadar.

Impian itu harus besar. Jangan takut impian hal-hal besar,” katanya. Daripada

sibuk memikirkan apa yang dikatakan orang, jauh lebih penting memikirkan apa

saja yang sudah dilakukan untuk menggapai impian. Tanpa kerja keras, mimpi

hanya akan tertinggal sebagai mimpi. Tapi siapapun yang bekerja keras dan fokus

mengejar impiannya, maka segala kemustahilan akan lenyap. Mimpi tanpa usaha

adalah kesia-siaan, tapi mimpi yang diimbangi kerja keras dan berdoa adalah

kekuatan yang bisa mengalahkan apapun.

Dari dulu saya punya prinsip lebih baik mati dalam mencoba berusaha jadi orang sukses ketimbang saya tdk berjuang dan hanya hidup biasa-2 aja.. Dan selama proses perjuangan itu saya sering mendengar apakah itu teman saya,saudara saya atau orang lain yg mengatakan : Yal, kalo ngomong jgn gede-2..tau diri dikit lah. Atau : Yal, kalo ngimpi jgn tinggi-2..ntar kalo nggak kesampean bisa jatuh sakit.. Atau lebih parah lagi..sy suka di bilang hubbud duunya, orang yg terlalu cinta kepada dunia..Tp saya tdk pernah memperdulikan pendapat itu.. Dan sy juga tdk mendebat nya..Krn prinsip saya, apapun yg keluar dari mulut orang lain adalah benar, kebenaran menurut versi mereka..Tetapi pada kenyataan nya, hari ini..Alhamdulillah prinsip saya benar..Dan akhir nya mereka terpaksa mengeluarkan kalimat pamungkas nya : Aach, itu mah emang udah rezeki loe aje Yal..Masya Allah..#KitaKIM

#KitaPunyaPrinsip

Mimpi sukses Afrial itu perlan-pelan

terbentang saat dirinya diperkenalkan dengan 3i Networks yang berada di bawah

naungan PT AJ Central Asia Raya (CAR) yang dimiliki Salim Grup. Ia melihatnya

sebagai peluang baru untuk keluar dari roda kemiskinan yang telah menimpa

keluarganya selama tiga generasi. Ia memutuskan untuk bergabung sembari menanam

harapan bahwa dirinya akan sukses menggapai mimpinya.

CAR telah eksis selama 41 tahun dan telah

melalui berbagai macam kondisi perekonomian baik dalam negeri maupun secara

global. Perusahaan ini kian kokoh dan kuat seiring waktu. Pada awal tahun 2014, CARLife Insurence

membuka kemitraan untuk nasabah dengan nama "3i-Networks". Dengan 3

manfaat dasar yang sangat penting dan menjadi trend setter, yakni (1) asuransi,

(2) investasi, (3) income atau penghasilan. Inilah kekuatan 3iNetworks yang

tidak ditemukan di produk perbankan.

Dengan sistem pemasaran melalui "Networks Marketing," yang membuka peluang emas yang bernas dan berkelas; tanpa modal, tanpa gagal, tanpa resiko, mudah dijalankan dan potensi karier juga ladang penghasilan yang luar biasa. Orang-orang cukup menabung sesuai penghasilan, yakni 350 ribu, 700 ribu atau 1 juta rupiah sebulan. Selain menabung, bisa pula mereferensi teman untuk bergabung. Model bisnis di 3iNetwork terbilang sederhana dan mudah dilakukan siapa saja.

Hanya dengan menabung sebesar 350 ribu

rupiah selama lima tahun di CAR, potensi keuntungan bisa didapatkan hingga umur

74 tahun. Cukup menabung lima tahun, maka tahun ke-6 dan seterusnya, seseorang

bisa mendapat keuntungan besar jika berhasil mengelola jaringan menjadi luas. Tak

sekadar tabungan, CAR juga memiliki manfaat asuransi. Jika pemilik tabungan

meninggal, maka keluarga akan mendapatkan dana yang cukup besar sebagai warisan.

Nilai lebih CAR yang menjadi keinginan besar banyak orang adanya kesempatan

untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dengan cara mengajak orang lain untuk

bergabung di situ.

Afrial menjelma sebagai meteor di bisnis

jaringan ini. Ia yang sebelumnya jatuh bangun di bisnis multi-level, melihat

cahaya terang di bisnis ini. Ia melihat bisnis ini bukan multi-level, juga

bukan murni asuransi. Bisnis ini mendidik orang-orang agar memiliki tabungan,

yang kelak akan bisa menjamin masa depan orang lain. Setelah dikalkulasinya,

tak ada sediitpun rugi bergabung di bisnis ini. Skenario yang dihadapi hanya

dua: kaya dan super kaya. Optimismenya membumbung tinggi saat dijelaskan

mengenai peluang-peluang yang bisa didapatnya di bisnis ini.

Biarpun hidupnya terbilang miskin, ia

berhasrat kuat untuk keluar dari zona itu. Segala kesusahan dan

penderitaandilihatnya sebagai tantangan. Ia sering mengutip kalimat dalam film

American Gangster, “Hidup ini bukan

tentang seberapa keras kau memukul, tapi seberapa keras pukulan yang kau terima

dan terus maju. Berapa banyak pukulan yang bisa kau terima, dan terus bergerak

maju. Begitulah kemenangan diraih.”

Dalam kondisi yang penuh tantangan, Afrial

selalu bangkit dan melangkah ke depan. Satu kebahagiaan yang didapatnya dari

3iNetworks adalah bisnis ini menekankan pada tabungan, sehingga semua orang

yang bergabung di dalamnya pasti akan mendapat keuntungan. Minimal, orang-orang

bisa memiliki tabungan, serta bisa memenuhi banyak kebutuhan. Model bisnis

3iNetworks menekankan pada pentingnya membangun jejaring serta pelunya saling

menguatkan.

Berkat mental yang tahan banting, Afrial

mulai bangkit. Dalam waktu dua tahun lebih, ia sukses menggapai banyak posisi,

hingga akhirnya mencapai puncak yakni Crown, dengan taksiran penghasilan hingga

300 juta rupiah dalam sebulan. Penghasilan ini setara dengan penghasilan

seorang direktur industri pertambangan. Padahal direktur perusahaan tambang

membutuhkan puluhan tahun, serta jenjang karier yang panjang untuk sampai pada

posisinya. Belum lagi jam kerja tinggi yang harus dijalani seorang direktur. Sementara

Afrial hanya membutuhkan waktu singkat, tidak mengeluarkan modal besar, serta

memiliki waktu luang yang besar.

***

POHON-pohon rindang menyambut siapapun

yang hendak berkunjung ke Perumahan Alam Sutera. Suasana asri dan sejuk segera

terasa saat memasuki kompleks perumahan yang banyak dihuni oleh warga dengan

kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Untuk memasuki setiap kompleks,

orang-orang mesti melewati pos security

yang akan meminta identitas serta menyakan keperluan.

Di salah satu kompleks perumahan, Afrial

tinggal bersama istri dan anaknya. Ia mudah ditemui pada saat tidak sedang

keluar kota. Cukup menyampaikan pada security, selanjutnya diberi akses ke

rumah Afrial. Biasanya, pihak security akan membuntuti tamu yang datang demi

memastikan tamu tersebut dikenali dan bersedia ditemui oleh Afrial.

Di depan rumah Afrial terdapat mobil bermerk

Mercedes Benz S Class Coupe yang memiliki dua pintu. Di pasaran, harga mobil

terbaru Mercy ini sekitar 2,23 miliar rupiah. Di kap mobil itu terdapat logo

serupa mahkota berwarna kuning keemasan, bertuliskan KIM.

Masih di depan rumah itu, terdapat satu

motor matic jenis Mio yang diposisikan seperti monumen. Siapapun yang

berkunjung akan sama-sama memahami bahwa motor itu adalah motor bersejarah yang

dahulu menemani Afrial semasa masih mengejar kesuksesan. Motor itu hadir dalam

banyak momen-momen sulit, juga mengantarnya hingga akhirnya berada pada titik

seperti sekarang ini. Motor itu adalah saksi masa-masa susah hingga masa-masa

penuh kegembiraan.

|

| Afrial semasa berjuang |

Dalam satu presentasi, Afrial

membandingkan motor itu dengan mobil mercy dua pintu yang dipunyainya sekarang.

Motor itu harusnya dikendarai dua orang, tapi dipakai bertiga yakni Afrial dan

dua anaknya. Sementara mobil mercy, harusnya dikendarai oleh dua orang, tapi

tetap saja dipakai bertiga. Tentu saja, yang membedakan adalah kualitas dan

harga kedua kendaraan tersebut.

Ruangan di dalam rumah itu dibuat lebih

adem. Interiornya banyak dipenuhi gambar Afrial dan istrinya, Suhartini. Foto

mereka berdua dibuat seperti poster film sehingga nampak cantik. Ada poster

yang menampilkan mereka berdua dalam pakaian Kaisar Cina. Ada juga beberapa

poster yang meniru film Hollywood. Kata Afrial, poster-poster itu dibuat saat

dirinya hendak menikah. Di gedung tempat resepsi pernikahan, foto-foto itu

menjadi aksesoris yang bisa dilihat banyak orang.

Rumah itu adalah hasil kerja kerasnya

selama dua tahun terakhir. Sebelumnya, ia telah menggapai salah satu mimpinya

yakni membelikan rumah untuk orangtuanya. Rumah di Perumahan Alam Sutera ity

menjadi tempat bermukim keluarganya. Ia juga memiliki beberapa kendaraan mewah,

lima apartemen, serta aset yang tersebar di banyak titik. Sebagai peraih crown,

ia juga memiliki penghasilan hingga 300 juta rupiah sebulan.

Banyak orang yang menggapai sukses, tetapi

harus dibayar dengan hilangnya waktu bersama keluarga. Hari-hari dihabiskan

dengan bekerja keras, tanpa memikirkan bagaimana nasib keluarga. Afrial berbeda

dengan mereka. Ia sukses secara finansial, tapi memiliki waktu yang lebh banyak

luangnya. Pada saat orang-orang sibuk bekerja, ia justru liburan dan bersantai

di rumahnya. Mereka yang pernah ke rumahnya, pasti paham bahwa seringkali

Afrial malah tidur siang, pada saat orang lain sedang sibuk bekerja.

Afrial telah mencapai apa yang disebut

Robert Kiyosaki sebagai “kebebasan finansial.” Ia tak perlu harus bekerja lagi

sebagaimana orang-orang yang mengejar gaji bulanan agar punya penghasilan. Ia

bisa menikmati harinya dengan berlibur dan bersantai sebab dirinya akan tetap

mendapat pemasukan setiap saat. Sebagai network marketing, ia membangun sistem

yang lalu bekerja untuk dirinya, juga menjamin kehidupannya bersama keluarga,

tanpa harus banting tulang lagi.

Analogi yang tepat untuk ini adalah

perbandingan cicak dan laba-laba. Cicak adalah gambaran orang yang selalu

keluar rumah untuk mencari makan. Cicak memang bekerja keras tapi hasilnya

hanya cukup untuk dimakan sehari. Keesokan harinya, dia akan keluar rumah lagi

demi mencari makan. Sementara laba-laba bekerja keras hanya saat membangun

jaring. Setelah jaring itu terbentuk, ia tinggal duduk diam di tengah, lalu

menunggu serangga yang berhasil dijaring. Ia hanya bermodalkan jaring untuk

menangkap mangsa.

|

| belajar pada Afrial |

Manusia tipe cicak adalah manusia yang

bekerja keras, tanpa membuat perencanaan yang matang. Pada satu masa, fisik

manusia tipe cicak akan berkurang sehingga dirinya kelak akan kehilangan

kemampuan bekerja. Pada titik ini, dia akan menjadi beban bagi sekelilingnya

sebab tidak lagi seproduktif dulu. Sementara manusia tipe laba-laba berhasil

membangun sistem sehingga bisa berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan lain,

saat kebutuhan finansialnya terpenuhi. Manusia tipe laba-laba hanya banting

tulang saat membangun sarang, setelah itu bisa duduk manis sebab sarang itu

akan menangkap banyak serangga.

Ketika kebebabsan finansial berada dalam

genggaman, Afrial bisa merencanakan waktu yang berkualitas, bersama keluarga

kecilnya. Tak hanya itu, ia juga berbagi ilmu dan pengetahuan dengan

orang-orang lain agar banyak orang bisa sesukses dirinya. Ia menyediakan waktu

yang luas bagi siapapun yang hendak silaturahmi di rumahnya.

Di rumah yang terletak di Perumahan Alam

Sutera itu, itu, Afrial memulai hari. Rumah itu seringkali dikunjungi oleh

mitra-mitranya yang selama ini dibantu dan dibesarkannya. Setelah menggapai

sukses, ia mulai menularkan kesuksesan itu kepada orang lain. Ia berbagi

pengalaman dan pengetahuan agar orang lain bisa menggapai sukses sebagaimana

dirinya. Ia sadar benar bahwa kesuksesan

bukanlah kerja seorang diri, tapi ada bantuan banyak orang. Ia ingin agar

banyak orang bisa mengikuti jejaknya.

Dalam buku Outliers, yang pertama kali terbit tahun 1988, Malcolm Gladwell

mengatakan bahwa kesuksesan tidak berasal dari angka nol. Semua orang berutang

pada orang tua dan dukungan orang lain. Kesuksesan adalah apa yang sering

disebut oleh para sosiolog sebagai “keuntungan yang terakumulasi”. Tempat dan

kapan seseorang tumbuh besar memiliki pengaruh yang cukup besar.

Gladwell menolak anggapan tentang keberhasilan yang semata-mata dipicu oleh kecerdasan. Menurutnya, keberhasilan seseorang menggapai satu kesuksesan tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja, melainkan terdapat hal yang lebih rumit, kompleks, dan hanya bisa dipahami dengan menelusuri kehidupan orang tersebut.

Gambaran yang paling sederhana namun

gamblang dipaparkan Malcolm Gladwell dalam cerita singkat mengenai pohon. Pohon

ek tertinggi di hutan menjadi yang tertinggi bukan semata-mata karena dia

paling gigih. Dia menjadi yang tertinggi karena “kebetulan” tidak ada pohon

lain yang menghalangi sinar matahari kepadanya, tanah di sekelilingnya dalam

dan subur, tidak ada kelinci yang mengunyah kulit kayunya sewaktu masih kecil,

dan tidak ada tukang kayu yang menebangnya sebelum dia tumbuh dewasa. Dukungan

lingkungan adalah hal yang sangat ditekankan oleh Gladwell.

Melalui jaringan 3iNetworks, Afrial

menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan banyak orang.

Rahasia kesuksesannya terletak pada kerja keras, kemampuan melihat peluang

serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya rahasia sukses,

ia hanya menjawab singkat, “Kesuksesan itu digapai oleh orang yang menunda

kesenangan, berani keluar dari zona nyaman, dan tetap optimis pada saat orang

lain pesimis.”

Seringkali saya ditanya apa rahasia sukses?Saya jawab, pada dasarnya tidak ada rahasiaRata-2 orang sudah tahu cara menjadi sukses, hanya saja kebanyakan dari mereka tidak melakukan apa yg mereka ketahui tsbSangat sederhana, tidak ada rahasiaMenunda kesenangan, keluar dari zona nyamanTetap optimis saat yang lain sedang pesimisBekerja ekstra saat yang lain bersantaiBelajar dari kesalahan saat yang lain mengeluhDisiplin dan konsisten mengikuti aturan main saat yang lain bebal dan tak peduliSelalu produktif saat yang lain buang-buang waktuBerpikir dan berjiwa besar saat yg lain menolak dan meremehkanTetap bertahan saat yang lain berhentiDan Anda akan menang saat yang lain kalahGo Crown !!#KitaKIM29 Mei 2017

Biarpun sebagian besar impinya telah

tercapai, ia tetap menantang dirinya untuk mencapai hal lain. Tantangan akan

membuat hidupnya bergairah. Pernah, seseorang berseloroh bahwa ketika kaya,

maka tidak ada lagi mimpi yang harus digapai. Afrial spontan menjawab, “Kalau

gak ada mimpi lagi, berarti kamu udahjadi mayat hidup. Yang namanya manusia,

pasti ada yang mau dikejar.”

***

BUKU ini tak saja menyajikan kisah hidup

Afrial Tabrani, seorang kenek bus yang sukses menjadi milyader hanya dalam

waktu 2,5 tahun. Buku ini menyajikan keping-keping impian dari seorang lelaki

Betawi yang berani keluar dari zona kemustahilan. Berkat keberanian untuk

bermimpi itu, Afrial merengkuh kehidupan yang sebelumnya tidak berani

dimimpikan banyak orang.

Dalam hidup, banyak orang yang membatasi

impiannya, atau barangkali takut untuk sekadar bermimpi. Banyak yang takut akan

jatuh dalam upaya mengejar mimpi itu, Tapi Afrial justru berani berkhayal dan

bermimpi setinggi-tingginya. Mimpi itu menjadi kompas yang memandu semua langkah-langkahnya

untuk menggapai hasil yang maksimal. Mimpi itu menjadi cahaya lilin yang

mengatasi pekatnya malam.

Biarpun hari ini ia bukan lagi kenek bus,

melainkan telah menjadi milyader, ia tetap Afrial yang mau berbagi sukses

dengan siapa saja. Dengan senang hati, ia berbagi pengalaman dengan siapapun

agar sukses di dunia network marketing, sebagaimana dirinya. Ia percaya bahwa

dengan berbagi kiat sukses, strategi, dan mimpi, maka semua orang bisa keluar

dari zona nyaman lalu menggapai kebebasan finansial. Ia percaya bahwa semua

orang bisa menggapi hidup yang lebih bahagia dan berkualitas.

Buku ini juga menyajikan kiat-kiat praktis

bagi mereka yang hendak brkecimpung di dunia yang sama dengan Afrual, yakni

dunia network marketing atau pemasaran berjejaring. Bergabung di 3iNetwork,

Afrial sukses memaksimalkan modal yang sekecil-kecilnya demi menggapai hasil

yang sebesar-besarnya.

Pesan yang hendak disampaikan dalam buku

ini adalah semua orang bisa menggapai sukses, bisa menjadi kaya, bisa membawa

manfaat bagi sesamanya. Tak peduli apa latar belakang seseroang, kesuksesan

bisa menjadi milik semua orang, sepanjag orang itu bisa berusaha bagi dirinya

demi mengubah keadaannya. Persis, sebagaimana dikatakan Afrial:

Semakin lama menunda, semakin jauh tertinggal...Semakin sering bersantai, semakin lama membuktikan...Stop menawarkan kesuksesan jika diri sendiri masih penuh kegalauan...Sadari, orang2 di sekitar sedang memperhatikanmu...Sadari lebaran ini keluargamu di kampung mendoakanmu agar jadi orang suksesSo..Semakin lama engkau menunjukkan hasil maka akan semakin berat langkah2mu...!Maka... Segera bereskan keraguan dirimu, dan mulailah berlari dengan kecepatan penuh habis Lebaran ini !Tunjukkan bahwa kau layak di banggakan keluargamu.#3iNetworksCAR#KitaKIM. 24 Juni 2017