ADA lagi bom meledak. Di Samarinda, saya

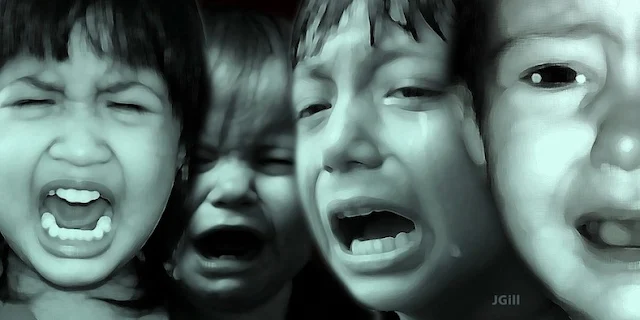

mendengar kisah tentang empat anak yang menjadi korban pelemparan bom molotov.

Kejadiannya di Gereja Oikumene, Minggu (13/11). Anak-anak itu menderita luka

bakar di sekujur tubuhnya. Anak-anak itu kelak akan dewasa sembari membawa

bekas luka, semacam jejak yang mengingatkan mereka pada satu peristiwa

traumatik di masa silam.

Bagi kita, peristiwa itu hanya menjadi

sebaris kejadian yang keesokan harinya akan segera berlalu. Tapi bagi anak-anak

itu, peristiwa itu akan menjadi trauma, ingatan yang saat dikenang bisa

menghadirkan sembilu yang mengiris hati. Mungkin, anak-anak itu akan membawa

rasa perih setiap kali melihat bekas luka bakar itu. Mungkin, selama

bertahun-tahun, mereka akan bermimpi buruk tentang seorang lelaki yang datang

dengan memakai kaos bertuliskan jihad, lalu melempar bom. Duarr!!! Dunia lalu

mengabur.

Saya berharap anak-anak itu tidak punya

selapis benci pada keyakinan yang menuntun lelaki pelempar bom itu. Lelaki itu

ibarat sosok Silas dalam novel Da Vinci Code karya Dan Brown,

yang menjalankan perintah untuk menebar teror. Silas melaksanakan pesan itu

dengan kesadaran penuh kalau dirinya sedang menjalankan perintah Tuhan,

meskipun itu adalah teror.

Lelaki pelempar bom itu merasa sedang

sedang menegakkan kebenaran. Ia merasa sedang memurnikan ajaran Tuhan yang

mengirimkan rasul sebagai berkah bagi alam semesta. Di situ ada harapan yang

dikuatkan dengan bara keyakinan untuk menegakkan kebenaran. Dan bara itu

selanjutnya serupa magma yang panas dan memuntahkan amarah. Maka mengamuklah

dirinya, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan, lalu dengan heroik melempar bom.

Saya terkenang John Lennon yang

bersenandung, “Imagine, there’s no heaven. Imagine there’s no country,

there’s no religion too.” Jika saja tak ada kehidupan serba indah langit,

barangkali manusia tak akan menjalankan misi-misi untuk menggapai kehidupan

yang lebih sempurna. Namun, semuanya kembali pada seperti apa kita memandang

langit. Jika kita melihatnya penuh amarah, maka kita dalam keadaan serba takut

jika melanggar perintah. Jika kita melihatnya serupa ibu yang penuh kasih

sayang, kedamaian akan selalu hadir dalam diri.

Di tanah air Indonesia, agama

belum dimanifestasikan untuk merawat kehidupan yang lebih baik. Belum

menjadi pedoman atau kompas ke mana kehidupan ini bergerak. Agama

dijelmakan sebagai sebuah kategori sosial. Semacam penanda atau identitas

sebuah kelompok. Mungkin saja, dia yang melempar bom itu hendak berkata, aku

benar dan kamu bukan. Ketika kamu kafir dan sesat, kamu tidak berhak atas cinta

kasihku. Kamu tak berhak atas keadilanku. Kamu tak berhak menerima rahmat atas

seru sekalian alam, serta kedamaian yang terpancar dari hati.

Mungkin lelaki pelempar bom hendak berkata

kamu layak menerima amarahku. Mungkin dia hendak berteriak ketika kamu berbeda,

maka kamu telah mengancam diriku. Maka sesatlah kamu dan bakal menerima nasib

para umat yang pernah diperangi dan ditimpakan azab. Mungkin saja lelaki itu

membaca kitab dan menemukan catatan tentang para umat yang ditenggelamkan ke

dasar bumi, diberi azab berupa banjir besar atau api yang turun dari

langit. Dia ingin mengambil peran Tuhan, menebar azab ke mereka yang

berbeda.

***

SAYA sedih membayangkan wajah kanak-kanak

tak berdosa itu. Rasa-rasanya air mata ini tumpah untuk kesedihan yang dengan

segera menggantikan bahagia mereka saat bermain. Di hari Minggu, kanak-kanak

datang ke rumah ibadah bersama orangtuanya. Saat orangtuanya beribadah, mereka

akan bermain dengan riang. Tawa ria dan senyum mereka adalah unsur penting yang

menandakan kehadiran Tuhan. Di rumah ibadah itu, mereka bermain dengan penuh

bahagia. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi.

Sebuah bom berisikan pesan yang hendak

digemakan ke mana-mana. Pesan itu lahir dari kristalisasi pengalaman dan

pembelajaran yang diterima di banyak ranah kehidupan. Si pembom itu merasa

sedang menegakkan nilai dan ajaran. Ia menyasar mereka yang berbeda sebab

dianggapnya kafir dan sesat. Si pembom tak sempat melakukan refleksi dan

kontemplas mendalam, kalau-kalau justru dirinya yang jauh dari titian nilai

kebenaran.

Bagi anak-anak itu, keyakinan keberagamaan

hanyalah satu konsep yang sukar dipahami pikiran kecil mereka. Mereka tak paham

bahwa dunia yang dijalaninya adalah dunia yang serba terkotak-kotak.

Orang-orang saling membangun tembok-tembok yang fundasinya dikukuhkan oleh iman

dan keyakinan. Saat iman tak sama, dialog dan kesepahaman tak selalu terjadi.

Perbedaan itu merambah ke dimensi politik, ekonomi, dan budaya.

Anak-anak itu tidak tahu menahu tentang

bahwa perbedaan keyakinan kerap kali menjadi tembok pemisah. Anak-anak itu

tidak tahu bahwa jika kelak mereka dewasa lalu ingin menjadi pemimpin di satu

wilayah, keberagamaan dan keyakinan mereka akan dipertanyakan banyak orang,

yang justru tak peduli pada apa rencana dan kerja-kerja ril mereka. Anak-anak

itu tidak tahu bahwa di negara yang katanya menjunjung tinggi nilai dan etika

ini, terdapat banyak orang yang ingin menegakkan nilainya sendiri, tanpa

memberikan kewenangan kepada negara.

Jika saja anak-anak itu membaca media,

mereka akan menyaksikan gelombang aksi yang mengutuk aksi lempar bom itu.

Bangsa ini memang hanya bisa mengutuk. Seolah-olah ketika mengutuk, selesailah

semua persoalan. Padahal, mengutuk hanyalah satu reaksi sesaat, yang lalu

dilanjutkan dengan kerja-kerja cerdas untuk menata ulang formasi sosial

masyarakat yag terpecah-belah oleh doktrin dan keyakinan. Sayang, kita tak siap

dengan kerja-kerja hebat itu.

Betapa sulitnya menanamkan kesadaran

spiritual bahwa manusia itu sama, tanpa harus memandang perbedaan. Betapa

sulitnya merawat bumi dan manusia lain sebagai bagian dari diri kita. Agama

masih dilihat sebatas kosmetik politik dan kebanggaan semu. Di arena politik,

orang-orang tiba-tiba saja menjadi religius saat hendak bersaing menjadi

pejabat publik. Banyak orang yang dibohongi (pakai) ayat-ayat. Banyak

orang yang mau saja dibohongi (pakai) label keyakinan.

Kita bangga menyebut diri sebagai negeri

religius, tapi kita tak pernah bertanya, apakah ajaran agama yang indah itu

sanggup kita jelmakan dalam tatanan hukum. Kita alpa memandang, apakah keadilan

bisa menjadi payung buat semua anak bangsa, apapaun keyakinannya. Kita

mempunyai kementerian agama, namun kementerian ini tidak pernah melakukan

transformasi sosial, menanam benih kesadaran bahwa agama hadir hanya sebagai

jalan untuk menemukan diri-Nya yang penuh kuasa dan mengatur bumi dengan

hukum-hukum-Nya.

***

SAYA masih terkenang kanak-kanak itu. Saya

berharap peristiwa ini justru bukan menjadi akhir, melainkan awal bagi

kehidupan mereka. Saya berharap mereka serupa burung phoenix yang selalu

terlahir setiap kali ada maut menikam diri. Mudah-mudahan saja, peristiwa bom

ini adalah awal bagi mereka untuk memahami berbagai dinamika dan karakter

manusia.

Kalaupun mereka harus trauma, tak mengapa.

Semoga saja trauma itu tak terus-terus menghantui mereka. Bangsa ini

membutuhkan pribadi tangguh yang menjadikan masa silam sebagai titik tumpu

untuk melesat. Negeri ini membutuhkan banyak anak muda yang berpikiran jernih,

selalu memandang ke depan demi tanah air yang semakin kuat dan tidak menjadi

sarang dari generasi frustasi yang suka melempar bom.

Di masa depan, saya akan amat bahagia

mendengar kisah tentang para kanak-kanak yang terlahir kembali seusai tragedi

bom, lalu tumbuh menjadi figur hebat yang berbuat banyak untuk sekitarnya.

Semoga saja semua trauma itu bisa ditransformasi menjadi kekuatan dahsyat yang

sukar dipahami. Semoga saja mereka bisa belajar pada Muhammad putra Abdullah

yang tetap menunjukkan kasih sayangnya di tengah berbagai ketidakadilan yang

diterimanya, atau pada Isa yang rela disalib demi umat manusia. Di abad

kekinian, Mandela dan Gandhi yang menjalani masa remaja penuh nestapa dan

trauma, akan tetapi saat dewasa mereka menjadi figur hebat yang tak mau

mengutuk kegelapan lalu berbuat nekat, melainkan menyalakan sebatang lilin demi

mengatasi gelap.

Ah, saya sungguh berharap pada anak-anak

itu di masa depan.

Bogor, 13 November 2016

0 komentar:

Posting Komentar