Mengeja Timur dari Buritan PERAHU

|

| tiga buku yang dibuat tim Ekspedisi Maritim Timur Nusantara |

SETIAP anak yang menemukan mainan paling

diingininya, selalu akan bersorak kegirangan. Setiap pembaca buku yang

disodorkan buku yang selalu ingin dibacanya pasti akan berreaksi serupa. Mainan

dan buku adalah jendela untuk memasuki dunia imajinasi. Mainan dan buku adalah

dua kepak sayap yang membawa pikiran beterbangan.

Di hadapan saya ada dummy atau draft tiga buku yang sungguh menarik. Ketiganya berada

dalam satu bundel bertuliskan Ekspedisi Maritim Timur Nusantara, yang ditulis

anggota tim ekspedisi. Buku pertama berjudul Pesan dari Buritan berisikan catatan perjalanan mengarungi samudera

untuk menelusuri jejak perahu kecil para pelaut tradisional Buton yang berlayar

ke timur Nusantara, di tanah-tanah eksotik Taliabu lalu ke tanah Maluku Utara

dan Maluku Kepulauan. Dua buku lainnya adalah Menatap Halaman Timur dan Hore

adalah kumpulan foto-foto menarik tentang pelayaran itu, serta sketsa para

pelaut.

Pelayaran itu dimulai dari Wakatobi, yang

sejak lama telah berkarib dengan semesta maritim, Di tanah itu, kita masih bisa

menyaksikan perahu-perahu ramping yang gesit membelah lautan, kapal-kapal kayu

berukuran besar yang masih hilir-mudik di lautan, juga bisa bertemu para nakhoda

hebat yang bahkan di tengah gelombang raksasa pun masih bisa tersenyum sembari

menghisap rokok kretek.

Saya menyukai buku ini karena beberapa

sebab. Pertama, buku ini lahir melalui proses yang tidak mudah. Penulisnya

mesti mengarungi samudera, melakukan perjalanan, lalu mencatat semua yang

disaksikannya di perjalanan itu. Penulisnya menelusuri rute kuno pelayaran

orang Buton yang terhenti akibat modernisasi sektor pelayaran. Pelayaran itu

ditempuh dengan perahu kecil yang disebut bangka.

Kedua, data-data yang disajikan penulisnya

menjadi bernilai karena data itu adalah data first hand reality. Penulisnya tidak sedang mengutip berbagai

literatur, melainkan langsung memasuki jantung realitas, mencatat segala hal

penting, lalu membagikannya kepada orang banyak.

Kerja itu menjadi begitu bernilai sebab penulisnya

sekaligus melakukan ekspedisi, pengamatan terlibat, merasakan langsung

bagaimana degup jantung para pelaut saat menyaksikan samudera, mengalami urat

nadi lautan yang kadang kala penuh gelora, dan kadang kala tenang saat

lembayung senja berarak di kejauhan.

Ketiga, ekspedisi ini menyajikan begitu

banyak mutiara-mutiara berharga berupa pengalaman, kesaksian serta perjumpaan

budaya. Membaca buku ini saya bisa merasakan bahwa para pelaut Buton datang

berperahu ke kawasan timur tidak sekadar berdagang kopra, tapi juga bertukar

budaya, menyebar silaturahmi, serta meninggalkan banyak jejak persahabatan.

Banyak di antara pelaut itu yang menepi ke darat, lalu menikah dengan warga

setempat. Mereka menjadi jangkar dari pertukaran budaya, serta menyisakan jejak-jejak

pada jalur pelayaran tradisional itu. Banyak tradisi yang masih bisa dikenali

akar kebudayaannya. Buku ini menjadi pintu masuk untuk mengeja kawasan pesisir di timur Indonesia.

|

| rute ekspedisi |

Keempat, cara penulisnya menggambarkan

keadaan mengingatkan saya pada metode etnografi yang sering ditempuh para

antropolog. Cara penulisan di buku ini menempatkan para penulis dan peneliti sebagai

pembelajar yang datang ke lapangan untuk menyerap kearifan. Mereka membuang

jauh-jauh segala bias dan keangkuhan orang kota dan orang luar, demi satu

ikhtiar belajar dari masyarakat yang ditemuinya di perjalanan.

Pada bagian awal, penulisnya menggambarkan

ekspedisi itu dibumbui oleh jejak sejarah yakni kelapa, pelayaran rakyat, dan

perdagangan antar pulau. Kesemuanya adalah samudera di pelupuk mata

perekonomian rakyat di timur Nusantara. Berkat pelayaran dan perdagangan kelapa

itu, masyarakat di timur saling bertaut, lalu membentuk sabuk yang mengikat

banyak budaya. Laut adalah ruang luas bagi mereka untuk bertegur sapa.

Membaca perjalanan lintas pulau yang

bergerak mengikuti jalur perdagangan kopra itu mengingatkan saya pada kerja-kerja

Celia Lowe, seorang antropolog asal University of Washington. Dia menulis tentang

bagaimana ikan bius diperdagangkan dari Pulau Togean hingga pasar global di

Hongkong.

Dalam buku Wild Profusion, Celia menelusuri perjalanan ikan itu serta konflik

yang menyertainya. Dimulai dari konflik lokal, ketika suku Bajo menjadi

tertuduh di Togean demi melindungi permainan bisnis para cukong yang hendak

menyelundupkan ikan hidup itu ke Hongkong. Ternyata perdagangan itu hanya untuk

memenuhi mitos keberuntungan orang kaya di pasar global yang percaya mitos

bahwa memelihara ikan tertentu bisa membuatnya selalu beruntung.

Buku lain yang senapas dengan itu adalah Ekspedisi Cengkeh yang disusun oleh tim

Inninnawa dan Insist. Buku itu menyajikan perjalanan menyusuri cengkeh sebagai

komoditas utama yang membuat Nusantara menjadi mutiara yang diperebutkan bangsa

Eropa. Keemasan cengkeh tidak seemas nasib para petaninya, yang justru tetap

bersahaja. Nasib petani tidak seindah hebatnya kisah perdagangan cengkeh

disebabkan permainan sejumlah pengusaha dan elite.

|

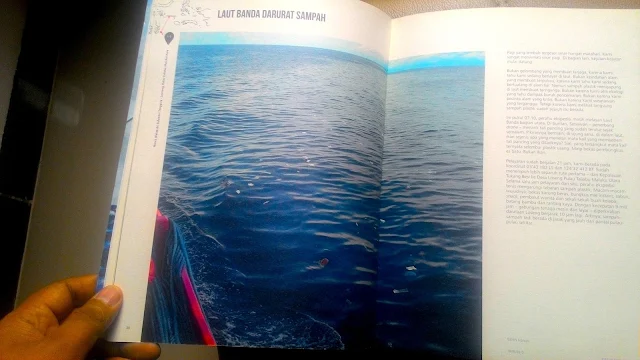

| beberapa tampilan halaman dalam |

Pada semua buku-buku itu, saya menemukan

apa yang disebut George Marcus sebagai multi-sited

ethnography, yakni cara untuk menemukan proses global dan memahami

interkoneksitas orang-orang dalam proses globalisasi. Metode riset ini bisa membantu

kita untuk memahami bagaimana dunia di era yang terus bergerak ini. Orang-orang,

ide-ide, dan komoditas tidak lagi terikat pada satu ruang geografis, melainkan

terus bergerak. Hanya dengan mengikuti ide, orang, atau komoditas, kita bisa

menemukan satu benang merah pengetahuan yang mendalam.

Di era internet ini, ide-ide dipertukarkan

dengan cepat dan melampaui batas-batas geografis. Orang-orang juga dengan

mudahnya berpindah-pindah, lalu menyisakan jejak di mana-mana. Bahkan komoditas

pun dengan mudahnya berpindah antar pulau dan kawasan hanya karena sentuhan

jemari yang lalu tersebar ke mana-mana berkat kabel fiber optik. Teknologi

tumbuh dengan cepat. Manusia saling terhubung dengan cepat, sesuatu yang

sebenarnya telah terjadi di masa silam. Bedanya, kabel fiber optik itu

berbentuk perahu, samudera, serta kecakapan seorang nakhoda mengarungi lautan.

Pertemuan kebudayaan itu telah terjadi melalui persahabatan di lautan, dialog

yang memperkaya pengetahuan, hingga berbagi kebaikan dengan banyak orang di

banyak pulau.

Saya menyukai filosofi para pelaut

Wakatobi sebelum berlayar, Mereka mengucap syair serupa mantra yang berbunyi bara moturu da’o. Secara harfiah

bermakna janganlah kalian moturu

(tidur) dan da’o (buruk). Pesan itu bisa ditafsir secara luas. Saat berlayar,

berhati-hatilah, kenali cuaca, pelajari arus, pahami karang, pastikan haluan,

hadapi bajak laut Terakhir, bawa diri baik-baik di rantau, pulang selamat dan

berhasil.

Para pelaut itu mengajarkan satu filosofi:

kehidupan itu serupa menjaga keseimbangan perahu dari berbagai gelombang. Di

lautan ada banyak gelombang dan ombak yang menjadi karib para pelaut. Mereka

yang memahami semua unsur semesta di sekitarnya adalah mereka yang bisa menjaga

kemudi demi mengarahkan perahu agar menggapai tujuan.

Kendari, 26 Maret 2017

BACA JUGA: