Catatan Seung-won Song, Peneliti Korea di Tanah Buton

Pagi yang lembap di Sorawolio, Kota Baubau, Buton. Jalan-jalan utama belum ramai, tapi dari kejauhan terlihat papan penunjuk jalan yang berbeda dari biasanya.

Tulisan “Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin” tercetak jelas dengan huruf Latin, namun tepat di bawahnya tersusun karakter-karakter asing. Lengkung, garis, dan kotak-kotak kecil yang membentuk aksara Korea, Hangeul.

Di kota yang selama ini dikenal lewat jejak Kesultanan Buton dan benteng terluas, pemandangan itu terasa janggal sekaligus eksotis. Sopir angkot, pedagang pasar, hingga pelancong yang baru datang kerap menoleh dua kali.

Ada yang sekadar tersenyum heran, ada pula yang mengabadikannya lewat kamera ponsel. Tidak sedikit pula influencer dan wisatawan muda sengaja datang ke Sorawolio hanya untuk berpose di depan papan itu, menjadikannya semacam ikon baru: potongan kecil Korea di jantung Sulawesi Tenggara.

Bagi warga setempat, papan itu lebih dari sekadar petunjuk arah. Ia menjadi penanda bahwa sebuah bahasa lokal, bahasa Cia-Cia, sedang berusaha menegaskan eksistensinya di tengah dunia yang kian mendesak untuk seragam.

Di sinilah kisah itu dimulai, dan di sinilah Seung-won Song, seorang peneliti dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, menemukan alasan untuk datang.

Alumnus program doktor di Ohio University ini penasaran bagaimana sebuah komunitas di pinggiran Nusantara bisa memutuskan untuk menulis bahasanya dengan alfabet asing.

Dari papan nama jalan hingga ruang kelas di sekolah dasar, Song mencatat fenomena yang kelak ia rumuskan dalam penelitiannya: “Being Korean in Buton? The Cia-Cia’s Adoption of the Korean Alphabet and Identity Politics in Decentralised Indonesia”, dimuat di jurnal KEMANUSIAAN: The Asian Journal of Humanities, Volume 20, Nomor 1 (2013),

Jejak Penelitian di Pinggiran Nusantara

Song datang dengan sudut pandang peneliti yang tajam. Ia menemukan bahwa penggunaan Hangeul di Baubau bukan sekadar eksperimen linguistik, melainkan perpaduan politik lokal, aspirasi global, dan keinginan komunitas kecil untuk tetap terdengar di tengah pusaran globalisasi.

“Adopsi Hangeul oleh Cia-Cia bukan hanya soal menyelamatkan sebuah bahasa, melainkan juga tentang bagaimana mereka menegosiasikan kekuasaan dalam Indonesia yang terdesentralisasi,” tulis Song.

Kalimat itu menegaskan bahwa peristiwa di Baubau tidak bisa hanya dibaca sebagai upaya linguistik, melainkan juga sebagai manuver politik di era pasca-Suharto. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk menegosiasikan identitas mereka. Dalam konteks ini, Hangeul menjelma menjadi simbol tawar menawar kekuasaan.

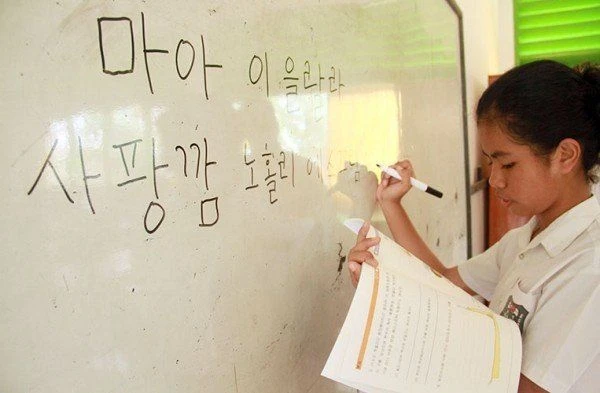

Siswa SD sedang belajar menulis aksara Korea

Elite lokal memanfaatkan momentum itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sekadar ekor kebijakan Jakarta. Dengan Hangeul, mereka mengirim pesan: Buton punya cara sendiri untuk dikenal dunia.

Sementara itu, masyarakat Cia-Cia melihat kesempatan ini sebagai bentuk “emansipasi kultural.” Bahasa mereka yang selama ini tak punya sistem tulisan kini memperoleh wadah, bahkan pengakuan simbolik di mata internasional.

Antara Politik Lokal dan Harapan Global

Song mencatat bahwa adopsi Hangeul juga sarat dengan kepentingan politik. Pemerintah Kota Baubau kala itu memandang proyek ini sebagai etalase internasional, bahkan bermimpi menjadikan kota itu sebagai pusat Provinsi Buton Raya.

“Para elite lokal melihat Hangeul bukan hanya sebagai sarana pelestarian budaya, melainkan juga sebagai alat untuk keuntungan ekonomi dan politik,” tulis Song.

Di sisi lain, gelombang budaya Korea (Hallyu) membuat Hangeul terasa modern dan bergengsi. Banyak generasi muda Baubau kini secara antusias belajar bahasa Korea di sekolah-sekolah menengah.

Papan nama Sekolah Dasar

Beberapa sekolah bahkan mendatangkan pengajar dari Korea Selatan untuk mengajar langsung. Sorawolio, kampung tempat proyek ini dimulai, berubah menjadi semacam destinasi budaya baru. Banyak influencer berdatangan hanya untuk berpose di depan papan bertuliskan aksara Korea, menjadikannya bukan lagi sekadar proyek linguistik, melainkan ikon budaya populer.

Kerapuhan Sebuah Proyek

Namun, Song juga mencatat kerentanan. Pemerintah pusat menunjukkan rasa curiga, khawatir Hangeul melemahkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sementara itu, Seoul berhitung bahwa keterlibatan berlebihan bisa merusak diplomasi.

“Kini, mereka dipaksa beradaptasi dengan kenyataan ekonomi baru yang impersonal, berorientasi laba, dan dibentuk oleh kapitalisme global,” tulis Song.

Tanpa dukungan finansial dan politik yang kuat, momentum itu meredup. Banyak papan nama Hangeul mulai diturunkan, dan pengajaran alfabet Korea di sekolah berhenti.

Meski singkat, penelitian Song menunjukkan bahwa papan nama beraksara Korea di Baubau adalah simbol identitas yang sedang dibangun ulang. Ia bukan sekadar penunjuk arah, melainkan penanda bahwa sebuah komunitas kecil ingin menjawab: kami ada, kami berbicara, kami menolak tenggelam.

“Kasus Cia-Cia menunjukkan kepada kita bahwa daerah pinggiran di Indonesia tidaklah pasif, melainkan justru aktif berupaya mendefinisikan ulang diri mereka dalam lanskap politik yang baru,” tulis Song.

Papan nama jalan dengan aksara Korea

Kalimat itu tidak sekadar kesimpulan akademis, melainkan kunci untuk membaca gerak daerah-daerah pinggiran Indonesia setelah Reformasi. Cia-Cia menjadi cermin bagaimana komunitas kecil yang selama ini dianggap pelengkap narasi besar bangsa mulai menemukan cara untuk bersuara.

Mereka tidak lagi pasif menunggu arahan dari pusat, tetapi aktif menggunakan simbol, bahasa, bahkan aksara asing untuk menegosiasikan posisi mereka.

Song melihat bahwa kasus Hangeul di Baubau adalah contoh paling jelas dari “politik pinggiran.” Identitas lokal tidak lagi sekadar hadir di panggung seremonial, melainkan dibawa ke ruang publik, melalui papan nama jalan, buku pelajaran, kurikulum sekolah.

Itu adalah cara mereka berkata: kami bukan sekadar pinggiran, kami bagian dari Indonesia yang layak diperhitungkan.

Langkah ini memperlihatkan dua hal: pertama, desentralisasi membuka celah bagi ekspresi lokal; kedua, pinggiran punya logika politik sendiri, kadang tak sejalan dengan pusat. Hangeul menjadi jembatan paradoksal: sekaligus simbol modernitas global dan simbol kebangkitan lokal.

Dengan demikian, Cia-Cia bukan sekadar bicara tentang pelestarian bahasa. Mereka bicara tentang pengakuan, tentang tempat dalam republik yang begitu luas, tentang hak untuk dikenal di luar sekadar angka dalam sensus.

Kasus ini mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah monolit. Di balik pusat yang bising, pinggiran justru bergerak dengan caranya sendiri, menegosiasikan ulang makna menjadi “Indonesia” dalam lanskap politik baru.

Baliho di pintu Masuk Sorawolio

Song melihat bahwa papan Hangeul bukan sekadar eksotisme, melainkan deklarasi simbolik. Globalisasi bisa hadir lewat jalur tak biasa: dari K-pop hingga papan nama kampung. Ia melambangkan keinginan komunitas untuk keluar dari bayang-bayang pusat, membuka pintu bagi jaringan global, sekaligus tetap mempertahankan akar lokal.

Kini, bayangan politik identitas itu menjelma dalam bentuk lain: budaya populer.

Suatu sore di Hutan Samparona, beberapa remaja putri Baubau datang dengan mengenakan hanbok, baju khas Korea. Mereka membawa tripod kecil, menyalakan ponsel, lalu mulai merekam video. Di tengah gemericik air terjun dan rimbun pepohonan tropis, suara mereka mengalun, mendendangkan lagu BTS yang mereka hafal dari layar YouTube:

"Cause I-I-I'm in the stars tonight, So watch me bring the fire and set the night alight..."

Lagu “Dynamite” itu pecah di udara Samparona, jauh dari Seoul, tapi penuh semangat yang sama. Video mereka segera beredar di media sosial, ditonton ribuan orang.

Pemudi Baubau

Di situ, mimpi Korea di tanah Buton menemukan wujud barunya. Dari papan nama Hangeul di jalan kampung hingga nyanyian BTS di hutan tropis, Baubau menunjukkan bahwa identitas bisa cair, bisa dinegosiasikan, bahkan bisa dinyanyikan ulang, dengan cara mereka sendiri.

.webp)